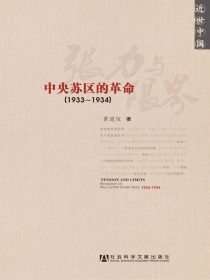

编辑推荐

从抗战的宏观视角,详细梳理和介绍了在国家命运岌岌可危之际,银行、保险、证券、印钞等各金融机构,如何实现地理空间上的大转移,以及国家经济命脉如何抵御敌伪之金融破坏,筹措战费、稳定市场,直至取得抗战胜利。

内容简介

1937年7月7日日本悍然制造了震惊中外的“七七”卢沟桥事变,抗日战争全面爆发。至“八一三”淞沪会战之后,战火不断漫延,南京不时受到日军空袭,国家命运岌岌可危,国民政府被迫迁都重庆。华北、华东、华中各类企业、机关、学校、组织亦随国府西迁而纷纷内移。其中,金融机构作为国民经济的重要命脉,是国家高等机密和重点保护对象,也在国民政府财政部的安排下,汇入大迁移的洪流之中。具体而言,沦陷区内各类金融机构迁移的路线、方向、经过、目标各不相同。

本书通过对抗战时期金融机构大迁移的考察与梳理,追溯金融机构迁移之背景及过程,并着力挖掘战时金融业对战时大后方社会经济各领域的投资情况,剖析战时金融机构大迁移对大后方社会经济变迁的作用及其相互制约的复杂关系,力图从金融投资、金融制度、金融业务、金融结构变迁轨迹中找出金融发展与社会经济发展关系的某些理论线索,同时为抗战内迁历史提供重要的研究视角。

作者简介

作者王红曼,厦门大学历史学博士。曾先后在厦门大学金融学和华东政法大学法学博士后流动站从事科研工作。现为华东政法大学科学研究院副研究员。著有《国民政府战时金融法律制度研究(1937-1945)》等。

章节目录

版权信息

总序

前言

第一章 战时金融机构大迁移之背景

第一节 战前财政金融概况

一、财政政策与货币制度改革

二、银行体系、金融市场与金融中心

第二节 抗日战争全面爆发

一、日本侵华,国土沦丧

二、国府迁渝,经略后方

第三节 全面抗战初期的财政金融概况

一、财政与金融概况

二、全面抗战初期的金融管制

第二章 战时金融机构大迁移之经过

第一节 四联总处成立、迁移及改组

一、四联总处的成立与迁移

二、四联总处的改组

第二节 各类金融机构大迁移

一、国家行局艰难迁移

二、省地方银行迁移

三、民营金融机构内迁

四、中央造币厂西迁

第三节 未迁移金融机构及其损失

一、维持沦陷区金融之政策

二、战区金融业之损失

第三章 战时大后方金融中心与金融网

第一节 大后方金融中心和核心区的形成

一、战时金融中心西移重庆

二、大后方金融核心区的形成

附录

第二节 大后方金融网的建构

一、大后方金融网的敷设

二、大后方金融网的结构与特征

第四章 战时大后方金融投资及通货膨胀

第一节 大后方金融投资和社会经济发展

一、工业、企业投资

二、农业贷款

三、其他行业的贴放

第二节 大后方成为通货膨胀的重灾区

一、战时大后方通货膨胀加剧

二、反通货膨胀措施及成效

三、通货膨胀下的大后方物价

结语:战时金融机构大迁移之影响

一、对金融业的影响

二、对持久抗战的作用

三、对西部开发的意义

参考文献

一、档案、史料

二、期刊、报纸(只列期刊、报刊名,篇名详见文内注)

三、年鉴、方志

四、著作

五、论文

六、学位论文

七、文史资料

八、工具书

后记

伏线千里是2015年由商务印书馆出版,作者王红曼。

得书感谢您对《伏线千里》关注和支持,如本书内容有不良信息或侵权等情形的,请联系本网站。