类似推荐

编辑推荐

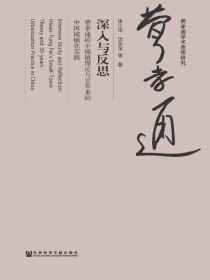

一百多年前,李鸿章曾说中国正面临“三千年未有之大变局”。实际上,当时所谓的变局,更多的是政治上、国际关系上的变局,而最近几十年中国所发生的,才是真正“三千年未有之大变局”。2006年1月1日,中国政府全面取消农业税,这是划时代的大事。它表明了国家的主要收入不是农业了,而是工商业,农业生产方式让位了。农业文明在被工业文明所取代。这种变化,不仅意味着衣食住行、生产方式、政治制度的变化,还意味着社会结构、社会心理、社会文化的根本性改变。 作者以一个社会学学者的视角,联系中西城乡,对这些变化进行学理性的深层解读:1.借助费孝通《乡土中国》为对照分析的框架和对象,既有对整体社会的理论分析,也有对具体社会变化的实际观察;2.承继《乡土中国》的风格,同时穿梭对照乡村和城市、传统和现代、中国和西方,以纵横结合的视角和宽宏的视野,最后落脚在对当下社会发展和运行的考察上;3.结合对传统中国的文化制度和现代社会制度的分析,提出了一些融合二者适合当下中国社会的制度建设建议。此外,作者的个人经历决定了其对“乡土中国”的深切感受和复杂感情,既有一丝对乡村田园生活的眷恋,也有对它无可奈何的变迁的同情,还有对它走向“契约精神”和“法理社会”的期待。 l各界重磅推荐:历史学家、美国匹兹堡大学荣休教授许倬云写推荐跋,美国社会学学会前副会长、美国杜克大学教授林南写推荐语,著名学者、北京大学社会学教授郑也夫写推荐序。此外,《中华读书报》《文汇报》《北京日报》《新京报》《书屋》《东方早报》《齐鲁晚报》等多家媒体,通过各种方式进行推介。 l文本之美:这本书虽然是学术随笔,实际上是作者数年的研究成果,可以说思想博大精深、内容丰富有趣,是一部不可多得的经典力作。 l形式之新:该书以经典名著费孝通的《乡土中国》为参照对象,对其进行适当的评说,同时把最近几十年的社会变迁与之作对比,进行学理性的分析和解读。这种形式很新颖。 l实践性非常强:本书的内容穿梭对照乡村和城市、传统和现代、中国和西方,以纵横结合的视角和宽宏的视野,最后落脚在对当下社会发展和运行的考察上,并指出未来可能的发展方向。这些学理性的分析、解读和预测,能够给读者提供理解我们当下社会生活的一些线索和启发,从而推动整个社会的文明进程。 l作者的影响力:陈心想先生是社会学学者郑也夫先生的硕士,美国明尼苏达大学社会学博士。作者虽非社会名流,但是一直活跃于社会学研究的前沿,在业界有一定的影响力,他的著作势必会引起国内外社会学研究人员的关注。

内容简介

这是一部分析中国社会从乡土社会向现代社会转型的学术随笔,借助费孝通的经典著作《乡土中国》进行对话,结合社会发展中的具体的事例,从学理性的角度,解读中国在过去几十年里社会结构的变迁以及在工业化和城市化的迅猛发展下,人们的生产方式、社会关系和情感关系的变化。该书稿能够帮助读者理解和解释这些社会变化,并指出未来可能的发展方向。

作者简介

陈心想,男,1975年生,河南永城人。中国人民大学社会学硕士,美国明尼苏达大学社会学博士,现供职于美国密西西比州立大学国家战略规划与分析研究中心。有多篇学术论文在《社会学研究》《读书》《法律和社会科学》《二十一世纪》《书屋》,以及Sociological Forum, Journal of Socio-Economics, Population Research and Policy Review等期刊发表。出版著作有《明尼苏达札记》《第三只眼睛看教育》《让教育多一点理想》,译作有《后工业社会中的阶级》和《公共舆论》。

章节目录

序言:隔代一书谈,回首百年身/郑也夫

前言

一 乡土本色:走出乡土

二 文字下乡:乡民进城

三 乡土文化传承:乡村精英流失

四 差序格局:双线运作

五 维系着私人的道德:追寻同等的“爱”

六 聚居家族:独立家庭

七 男女有别:爱情崛起

八 礼治秩序:法治社会

九 无讼:信访

十 无为政治:自治组织

十一 长老统治:文化反哺

十二 血缘和地缘:两个世界

十三 名实的分离:传统与现代的张力

十四 从欲望到需要:从知识到工程

附录:《乡土中国》60年杂话

作者后记:缺席的对话

跋:“走出乡土”之后怎么办/许倬云

走出乡土:对话费孝通乡土中国是2017年由生活·读书·新知三联书店出版,作者陈心想。

得书感谢您对《走出乡土:对话费孝通乡土中国》关注和支持,如本书内容有不良信息或侵权等情形的,请联系本网站。